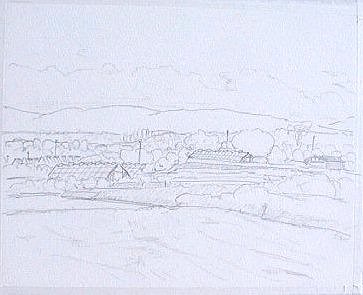

- 水張りをした水彩画用紙

水張りの方法 たっぷりと水をしみ込ませた画用紙をベニア板の上に置きます。 画用紙は水を吸い込んで波打ちますがあまり気にしないで作業を進めます。

水張りに使うテープは画材屋で手に入るニカワつきのものを使います。 ニカワのついた側にハケで水を塗ります。それを画用紙の周囲に張り付けます。

水張りをした直後は波打っていた紙が、乾くにつれてピンと張ってきます。 半乾きの時に真ん中にもう一度水を含ませてやるとうまくいくようです。

もちろんスケッチブックにそのまま描いてもよいのですが、 水張りをしておくと描いている途中に紙が波打つこともなく仕上がりがとてもきれいです。 それに画板を持ち歩かなくてもいいのが助かります。

- 鉛筆 ( HB 2B 4B の三種類くらいで十分です。消しゴムも忘れないように。)

- 絵の具 (屋外のスケッチでは固形絵の具が便利です。)

- 筆 (大、中、小、三本あれば問題ありません。)

- 水入れ (水はペットボトルに入れて行けばいいと思います。)

- 筆ふき (使い古しのハンドタオルが使い勝手がいいです。)

- いす (絶対とは言いませんがある方が描いていて楽です。)

いざ絵を描こうと思っても、さてどこを描こうかと迷ってしまいます。

日頃から気をつけていると、名所旧跡に出かけて行かなくても身の回りに 絵になる景色があるものです。

かえって近回りで描く方が時間を気にしなくてすみ、絵に集中できると思います。基本的にはどこで描いても構いませんが、 個人の庭先などでは一声掛けてからにしたいものです。

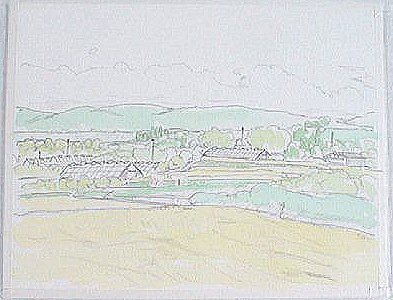

今回は黄金色に色づいた棚田の風景を描こうと思い山の方に向かいましたが、 山の上の方はもう稲刈りが終わっていました。

少し下ったところに、桃の木とブドウの温室それに色づいた稲田という取り合わせの 場所があったのでそこに決めました。

今回絵を描いた場所

近景に稲田

中景に温室

遠景に山

という構成にしてみようと思います。

腰を落ち着ける場所が決まったら鉛筆で下書きをします。

構図がどうのということは習ったことがないのでよく分かりませんが、 頭を動かさずに見える範囲程度に納めておくのが、まとまりのよい絵にするこつだと思います。鉛筆の下書きは、気に入らなければ消して書き直せばいいのですから、 肩の力を抜いて進めます。

大切なことは、絵を描くことを楽しむということです。

鉛筆での下書き 人により方法は様々だと思いますが、 私の場合最後まで下書きの線を残したいので、 4B の鉛筆で濃いめの下書きをします。

ただ、あまり書き込みすぎると、 出来上がった絵が暗くなりますのでこの点だけは注意して下さい。

鉛筆での下書きが出来たら色を付けます。

時間の関係もありますが、 下書きに薄く色を付けて色の覚え書きをして現場での仕事を終わりにします。特に、日差しの強い中でのスケッチは視覚がマヒして 色が分からなくなってしまうことがあります。 家に帰って仕上げる方が、失敗がなくてよいと思います。

ハイライトで塗る 透明水彩で描くときに注意しなければならないのは、 最初から意気込んで色を付けすぎないことです。

透明水彩は色を重ねても下に塗った色が透けて見えます。 明るい部分は塗り残すというのが基本になりますので、 最初に塗る色はその絵の中で明るい部分になる色でなければなりません。

気をつけてやっていても失敗はあります。 その時は水で洗い流せばいいのでご心配なく。

イスの便利な使い方スケッチに出かけるときはいつも折り畳み式の小さなイスを持っていきます。 現場でイス以外に腰掛けるものがある場合は、イスをイーゼル代わりに使えます。 とても描きやすいです、一度おためし下さい。